Vita

Studium Malerei an der Hochschule der Künste Frankfurt, Main und Bildhauerei an der Hochschule der Künste, Berlin.

Die Bildhauerin Felicitas Franck lebte bis 2010 in Berlin, 2007 gründete sie das Nachlassmuseum Dieter Franck Haus auf der Oberlimpurg, Schwäbisch Hall.

Sie lebt seit 2010 auf der Oberlimpurg, Schwäbisch Hall.

Felicitas Franck

1950 geboren auf der Oberlimpurg,

Schwäbisch Hall

Studium Malerei am Städel, Hochschule der Künste, Frankfurt am Main

Studium Bildhauerei Hochschule der Künste (jetzt Universität der Künste) Berlin

1976/77 Meisterschülerin von Lothar Fischer

1990 Goldrausch-Stipendium Künstlerinnenprojekt art IT, Berlin

1991 Förderpreis der Stiftung KULTUR, Berlin

1991–1992 Projektförderung des Senats für kulturelle Angelegenheiten, Berlin

1992 Atelierstipendium Künstlerhaus Bethanien, Berlin

1996 Arbeitsstipendium des Senats von Berlin im Künstlerinnenprogramm

Lehrauftrag und kommissarische Leitung

des Lehrstuhls Plastisches Gestalten an der Architekturfakultät der Technischen Hochschule Darmstadt; Lehraufträge an der Universität der Künste und am Jüdischen Museum, Berlin

Bis 2010 in Berlin als freischaffende Bildhauerin

2010 Umzug auf die Oberlimpurg,

Schwäbisch Hall, Gründung des Nachlass- museums Dieter Franck Haus und Aufbau des eigenen Ateliers im Dieter Franck Haus

1975 Forum junger Kunst, Mannheim und Recklinghausen (Beteiligung, Katalog)

1979 Galerie Masyas München

1979 Hohenloher Kunstverein mit Gerda Bier

1980 Galerie Hartwig Berlin mit Gerda Bier

1981 Kunstverein Heilbronn

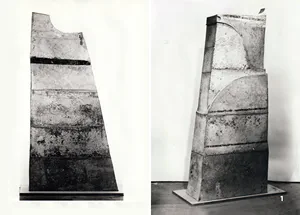

1982 Galerie Below Stuttgart mit Gerda Bier – 1

1983 Kunstverein Ludwigsburg

1986 Eremitage der Orangerie, Bayreuth

1987 Galerie Thieme, Darmstadt

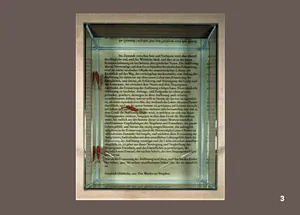

1990 SO ODER SO, Goldrausch I, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (Beteiligung/Katalog) – 2, 3

1990 Kunstmuseum Heidenheim, Galerie der Stadt (Katalog) mit Thomas Müller – 4, 5

1991 Noch nie gezeigt – Kunst im Kasten, Berlinische Galerie, Martin-Gropius-Bau, Berlin

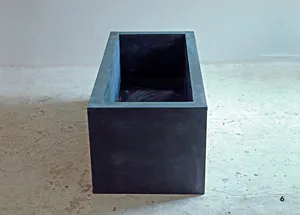

1992 räume, Galerie Ermer, Berlin (Edition) – 6

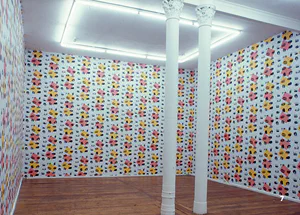

1992 LEER-GUT, Wahrnehmbare Abwesenheit. Eine Foto-Recherche über leergewordene Denkmalsockel der DDR in der Wendezeit, in Berlin und Polen, fotografiert 1990–1992. Teil 1, Künstlerhaus Bethanien, Berlin. Tapete mit Motiven von leeren Sockeln – 7, 8

1993 LEEREN. Wahrnehmbare Abwesenheit, Teil 2, Akademie der Künste, Galerie am Pariser Platz, Berlin. – 60 Postkarten von leergewordenen Sockeln im großen Liebermann-Saal. Mit Margarita Albrecht – 9, 10

1993 AFTER THE WALL, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA (Beteiligung/Katalog)

1993 Mauer im Kopf, Stiftung Kultur, Kunstwerke Berlin (Beteiligung)

29 Lieblingstassen wurden von Personen aus Kunst, Kultur und Politik dieser Musik am Sonntag-Nachmittag gespendet für einen klirrenden Abschied vor Publikum – 11

1994 GEWALT/Geschäfte, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin (Beteiligung/Katalog) – 12, 13

1996 SKULPTUR, Kulturstiftung Schloss Agathenburg – 15

Mit Friedrike Feldmann und Regula Zink (Katalog) – 16

2000 HUNDE-SALON, Pavillon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin (Katalog)

2000 ANIMALS I, Kunstraum Steinhude e.V. (Beteiligung) – 18

2001 INTIME EXPEDITIONEN, Badischer Kunstverein, Karlsruhe und Haus am Waldsee, Berlin (Beteiligung/Katalog) – 19

2002 KONKAV–KONVEX, Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall, Wintergarten

2002 WÄCHSERNE IDENTITÄTEN, Georg Kolbe Museum, Berlin (Beteiligung/Katalog) – 20

2005 Fort-Pflanzen – 3 x KLINGELN! Mainz, Mainzer Neustadt (Beteiligung, Katalog) – 21, 22

2013 Bruno Taut Haus Berlin.

Mit Ute Haecker und Angelika Frommherz

Dieter Franck Haus, Schwäbisch Hall

– 27, 28

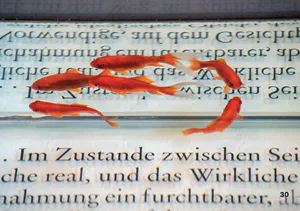

„alles da? was fehlt?” Dieter Franck Haus. Mit Dorothea Franck (Katalog) – 29, 30

2020 ZIMMERECKEN, Villa Flora, Winterthur (Beteiligung, Katalog)

Katalog-Texte

Felicitas Francks Skulpturen aus den Jahren 2016 bis 2019

„Eine Skulptur ist kein Gegenstand, sie ist eine Prüfung, eine Frage, eine Antwort.“

(Alberto Giacometti)

Konzentrierte Raumpräsenz

Mit ihren neuen Skulpturen aus den Jahren 2016 bis 2019 knüpft die Bildhauerin Felicitas Franck an die umfangreiche Gruppe ihrer „Wanderer“-Figuren aus der ersten Hälfte des Jahrzehnts an, um zugleich mit dieser Werkgruppe abzuschließen und einen Neuanfang zu wagen. (Anm. 1)

Schon das äußere Erscheinungsbild der neuen Skulpturen offenbart den Bruch mit den vorhergehenden: Kennzeichnete die „Wanderer“ ein bewegtes Ausgreifen und mit Gesten unterstütztes Durchschreiten des Raumes, so verharren die neuen Protagonisten still und unbewegt. Mit ihren großen Füßen stehen sie selbstbewusst und wie geerdet auf Plinthen. In sich gekehrt strahlen sie eine große Ruhe und Konzentration aus und trotz ihrer Bewegungslosigkeit haben sie eine starke Präsenz im Raum. Die Oberfläche ist flüchtig-skizzenhaft, teilweise schrundig und offen belassen. Das Abbildhaft-Figürliche löst sich teils ins Schemenhafte auf. So weiß man nicht recht, wer diese eigentümlichen Wesen sind und woher sie kommen. Nicht umsonst bezeichnet die Künstlerin einzelne als „Aliens“ oder „Sirene“. Mit ihren großen Köpfen wirken sie gnomenhaft und in ihrer gesamten Erscheinung inhaltlich schwer fassbar. Der Betrachter wird von ihrem rätselhaften, fremdartigen Ausdruck überrascht.

Der in Gestaltung und Gehalt sich manifestierende Bruch ist nicht nur thematisch, sondern auch technisch begründet: Die kompakten „Wanderer“ hatte die Künstlerin in Gips geformt, die neuen Werke hingegen modelliert sie zunächst aus Ton. Der flüssig aufgetragene und erst nach dem Trocknen präzise zu bearbeitende weiße Werkstoff lässt kein solch unmittelbares Entwickeln der Figur zu wie der weiche, doch in seiner Konsistenz stabile und deshalb direkt modellierbare Ton. Mit ihm können spontane Ideen als sprichwörtlicher „Eindruck“ direkt umgesetzt werden und erhalten bleiben. Erst in einem weiteren Schritt werden die in Ton modellierten Figuren in Silikon abgeformt und mehrfach in Gips gegossen. Einige Tonfiguren werden auch mittels der sogenannten „verlorenen Form“ in Gips übertragen. Anschließend unterzieht die Künstlerin die Gipsplastiken oftmals noch einer weiteren Be- und Überarbeitung, bisweilen werden sie bemalt und mit pigmentiertem Epoxitharz überzogen, so dass die einzelnen Endexemplare unterschiedlich sind und Unikatcharakter besitzen.

Noch stärker als bei ihren älteren Skulpturen hat Felicitas Franck bei den neuen die Spuren des Arbeitsprozesses bewusst sichtbar gelassen und auf diese Weise sogar den so statisch und unbewegt aufgerichteten „Aliens“ Lebendigkeit verliehen. Mittels dieser Gestaltung gibt sie darüber hinaus dem Betrachter einen wichtigen Impuls. Er wird aufgefordert, sich vor der Plastik zu bewegen, nah an sie heranzutreten, um genau hinzuschauen und die vielgestaltig modellierte Oberfläche mit dem Auge „abzutasten“.

Empathie und Interesse erregen die Franckschen Skulpturen jedoch vor allem, weil ihr Ausgangspunkt die menschliche Gestalt ist. Die Erinnerung daran weckt den suchenden und wiedererkennenden Betrachterblick, macht die Kunstwerke zum anziehenden Gegenüber. Nicht zufällig sieht sich Felicitas Franck in einer akademisch geprägten Bildhauertradition stehend, die dem Figürlichen verpflichtet ist. Sie kennt und bekennt sich zum Jahrhunderte weitergegebenen und erprobten Wissen. Sie verfügt über das technische Know how und das handwerkliche Können und wendet dies auch an.

Mit ihren Arbeiten fragt Felicitas Franck letztlich danach, ob in heutiger Zeit eine figürliche Bildhauerei überhaupt noch Relevanz hat und möglich ist. Sie verfolgt damit keineswegs gesellschaftskritische oder im engeren Sinne politisch gemeinte Anliegen. Ihre Gedanken sind vielmehr formal-ästhetisch und theoretisch ausgerichtet. Wie ihre Werke erkennen lassen, geht es ihr nicht um perfekte (Oberflächen-) Gestaltung. Es geht stattdessen um Tiefe und inneren Ausdruck.

Denn so wie die Gesichter und Haltungen der Menschen oftmals nicht eindeutig lesbar sind, lassen sich auch die Franckschen Köpfe und Figuren nicht eindeutig interpretieren. Ihre Offenheit (nicht Beliebigkeit) hinsichtlich ihres psychischen Gehalts und Ausdrucks entspricht deshalb durchaus der Intention der Künstlerin.

Mit ihren jüngsten Arbeiten lotet die Bildhauerin die Grenzen der plastischen Figürlichkeit aus. Ihre neuen Skulpturen vermitteln mit ihrer konzentrierten Präsenz und gleichzeitigen Tendenz zum skizzenhaft Fragmentarischen eine paradoxe Mischung aus einem Sich-Öffnen und Sich-Entziehen. Vom Betrachter fordern diese Werke nichts weniger ein als genaues, geduldiges Beobachten – und schenken ihm dafür im Gegenzug Raum für eigene Gedanken und Fragen.

Johannes Brümmer

Anm. 1: Vgl. zu den vorangegangenen Skulpturen die Ausstellung „Felicitas Franck – 3D“ im Dieter Franck Haus auf der Oberlimpurg, Schwäbisch Hall, die 2013 stattfand und mit einem Katalog dokumentiert wurde. Vier Exemplare aus der Werkgruppe der „Wanderer“ bildeten den Auftakt der 2018/19 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg gezeigten Ausstellung „Wanderland. Eine Reise durch die Geschichte des Wanderns“ , Ausstellungskatalog des germanischen Nationalmuseums,

Nürnberg, ISBN 978-3-946217-6

Katalog Ausstellung WANDERland,

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, 29. November 2018 – 28. April 2019

Wanderer

Zu den eindrucksvollsten jüngeren Arbeiten Felicitas Francks gehört eine Gruppe lebensgroßer Figuren, die die Bildhauerin Wanderer nennt. Nach ihrer Ausbildung an der Berliner Kunsthochschule, unter anderem als Meisterschülerin Lothar Fischers, war sie Jahrzehnte in Berlin tätig und kehrte erst 2010 in ihre Heimat zurück. An diesem von der ersten Lebensphase geprägten Ort entstanden jene Bildwerke auf unterschiedliche Weise kräftig ausschreitender Gestalten. Aufgrund des dem Betrachter verweigerten Blicks umgibt sie eine hermetische Aura; unangreifbar ruhen sie in sich.

Die Kombination kindhafter Körper mit reifen Gesichtern verleiht ihnen die verstörende Anmutung zeitloser Geschöpfe. Zugleich konterkarieren die ihnen beigegebenen Schädel ihre Vitalität mit dem Gedanken der Endlichkeit. Mit Rucksack und Matrosenhütchen oder baren Hauptes die Ebene durcheilend, tragen zwei der Gestalten das beinerne Relikt wie einen Henkelkorb; mit der anderen von sich gestreckten Hand halten sie Blumen wie einen selbstgewählten Zielpunkt vor sich hin. Ein scheinbar abwärts laufender Dritter präsentiert diesen knochigen Botschafter der Hinfälligkeit wie sein alter ego im Arm. Und die Gefährtin mit der geröteten Kappe, deren Blick ihrer tastend-huldvollen, beschwichtigend wirkenden Geste nachgeht, stemmt ihn souverän in die Hüfte. Dennoch führt er ein Eigenleben; sein abgeklappter Unterkiefer macht ihn zum sprechenden Bild lautlosen Gelächters.

Wie jeder Lebende tragen diese Wanderer den eigenen Tod mit sich herum, sorglos, behutsam, ohnmächtig, offensiv. Auf eigenwillige Weise setzen sie eine seit der Romantik bekannte Metapher ins Bild, die im Wandern ein Gleichnis des Daseins und des Lebenswegs in seiner Unumkehrbarkeit sieht. „Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück“, heißt es in Wilhelm Müllers bekanntem, dem Zyklus der „Winterreise“ zugehörigen Gedicht „Gute Nacht“, das Franz Schubert 1827 vertonte. Weist der Schädel auf die Geschwisterlichkeit von Leben und Tod, erinnern die Blüten an ein zentrales Symbol der Romantik, die Blaue Blume, die seitdem für Sehnsucht und Liebe, die Suche nach Erleuchtung und das Streben nach der Unendlichkeit steht.

So schließen die Wanderer Felicitas Francks auch die mit dem Lebensweg verbundene Selbst- und Welterkenntnis, die der Lebenswanderung implizite Polarität von Freiheitsverlangen und ruhelosem Schweifen ein. Buchstäblich sind sie Ausdrucksträger der als Wanderung begriffenen menschlichen Existenz und eines ambivalenten Lebensgefühls der Gegenwart gleichermaßen.

Frank Matthias Kammel

Literatur: Felicitas Franck 3D. Ausst.Kat. Dieter Franck Haus auf der Oberlimpurg Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall 2013, S. 36, 37.